今日、海の日から高校生までの子供たちは夏休みが始まる。別に「COVID-19」のせいだけではなく、日本の教育制度は難しい面が多い。

・大学を出ても社会人として通用しない人も多い。

・大学の奨学金の重さに耐えかねている社会人。

・増えすぎた大学と「水増し」が出来なくなって経営難になる私学。

・ゆとり教育、反ゆとり教育、英語リスニング、デジタル等に振り回される現場。

のような話をよく耳にする。昨年度から「大学入試センター試験」に代わって「大学入学共通テスト」が実施されている。僕自身は「センター試験」の前の「共通一次」すら経験していない世代。正直、どこがどう変わったのかも知らないでいた。

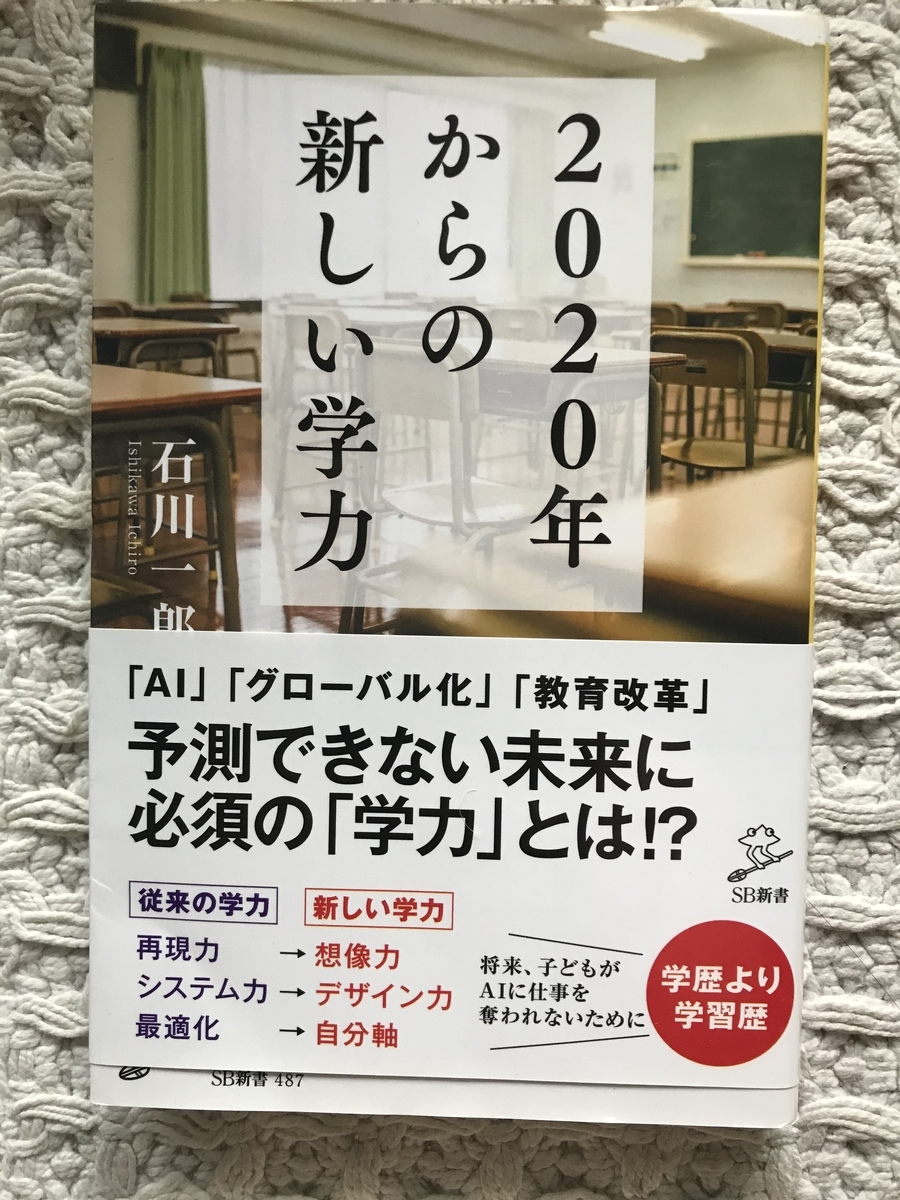

2019年発表の本書は、「21世紀型教育機構」理事で長く教育界におられる石川一郎氏の著書。「共通テスト」について、AI&グローバル時代に生き残るための教育改革の第一歩だというのがその主張。「共通テスト」は各大学が採否を選べることや、英語については民間テストを採用できることなどの手続き論はさておき、教育によって身に着けるべき3つの思考コードをちゃんと図れるようにしたことが大きいとある。

3つの思考コードとは、

A:知識・理解

B:応用・論理

C:批判・創造

で、Aについては日本の教育はよくやってきた。しかし詰め込み式で細かな知識を追い求め(●×試験を極め)た結果、自分では考えることのできない「指示待ち族」を量産してしまった。近年はBも重視されてきたが、読解力そのものの不足もあって、Bが十分に発揮できる人は少ない。もともとBは、AとCを結ぶための思考コード。Cの充実こそが重要だし「共通テスト」はそれをある程度計ることができるという。Cの例として、「あなたがザビエルのように未知の土地で何か(キリスト教の布教)をしようとしたら、どうしますか?600字以内で答えなさい」という設問が挙げられていた。

確かに社会人になったら、いかに一流校卒で六法全書を暗唱しているような人でも、自分がどうするかを判断できなければ「ただの歩く六法全書」となってしまう。上司はスマホで法律の検索ができるようになったら、彼を必要としなくなるだろう。

「C思考コードが未熟な人は、AI時代にはAIに使われるだけ」と筆者は言います。方向性はそれでいいと思うのですが、それこそ高校までの教育現場は対応できるのでしょうか?

PS:その後記述式テストについては「公平性が保てない」として、2025年以降に延期されました。