第二次大戦以前戦艦・巡洋戦艦は主力艦と呼ばれ、最後は主力艦同士が撃ち合って国の争いに決着を付けるものと位置付けられていた。いわば、戦略兵器である。駆逐艦や水雷艇、潜水艦はと言えば、主力艦を守ることを含めた戦術兵器である。それでは、巡洋艦って何なのだろうか?

近代海戦の有名な例である「日本海海戦」では、バルチック艦隊の所在が最大の問題だった。5月27日未明、貨客船を改装して哨戒にあたっていた仮装巡洋艦「信濃丸」が、ついにこれを発見する。しかしほとんど兵装を持たない信濃丸では、敵艦に襲われればひとたまりもない。

その後海戦の変化というと、航空機の登場が大きい。航空機が相応の性能を持ち始めると、航空母艦という艦種が加わるようになった。この艦種も、最初は偵察が主な役割であった。いくら早いと言っても、水上艦の移動速度はたかが知れている。しかし初期の航空機は、速度は速いかもしれないが航続距離も短く無線機も積んでいない。やはり軍艦そのものでの偵察は重要だった。

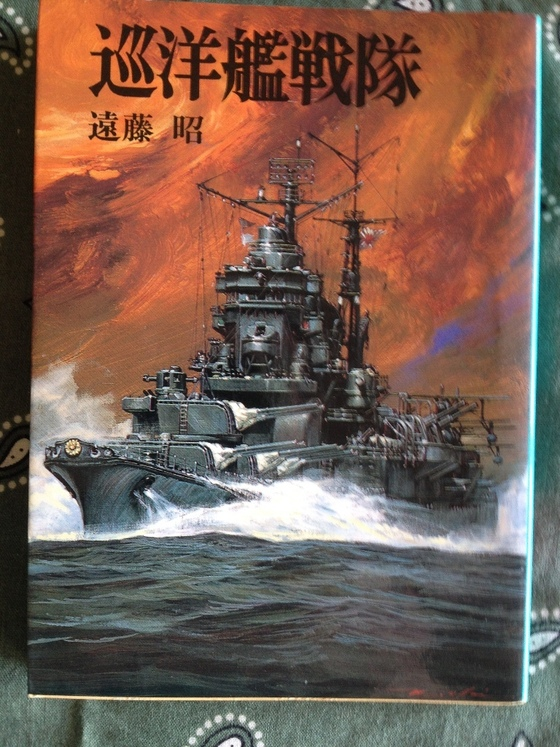

いわゆる、ハイブリッド兵器というものがある。その一種に航空巡洋艦というものがあったと思う。高速巡洋艦に航空機も積んで索敵能力を高める発想だ。画像は日本海軍最後の重巡洋艦利根型である。左舷に主砲(20.3cm連装4基)を向けているが、後方に艦上機の姿も見える。これは納得できない姿で、もし砲戦が行われるのであれば、その前に艦載機は発艦させるはずだからである。