E・S・ガードナーの「ペリー・メイスンもの」の特徴は、その法廷シーンにあるといって差し支えない。前回紹介した「危険な未亡人」事件では、それがなくてちょっとがっかりした。見ようによっては些細なことをこねくりまわして時間稼ぎをしているようなメイスンの弁論は、事件の隠れた謎を解き明かそうとしていることもある。(本当に時間稼ぎをしていることもないではない)

本書(1950年発表)には2度法廷シーンがやってきて、その意味では得をした気分だ。いずれも被告人はドロシーという娘。事件の現場は、短い橋を使って本土につながっている富豪の島だ。物語はメイスン自身がこの富豪ジョージ・アドラーの島と屋敷を、夜間に小舟で観察しているところから始まる。

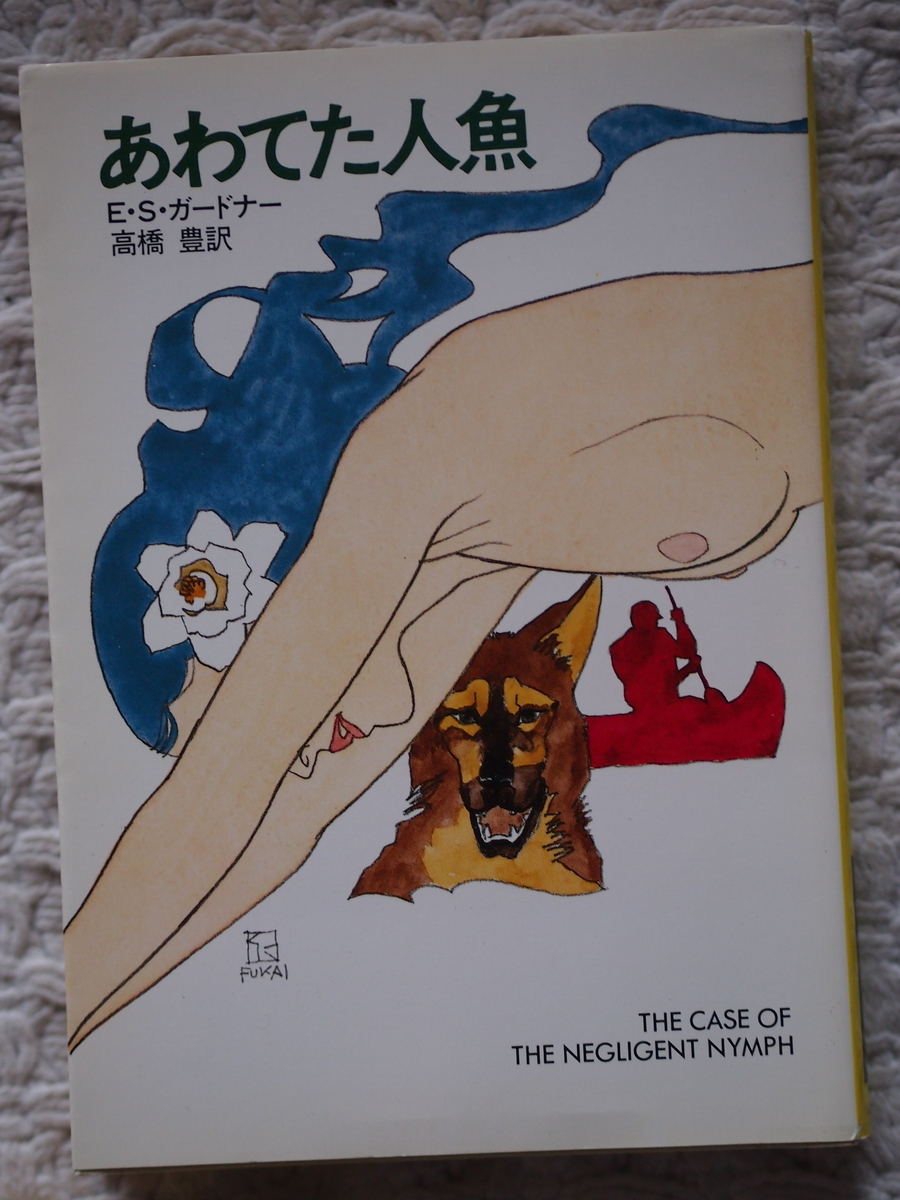

そこにやってきたのは人魚のような娘、島に泳ぎ着くとドレスに着替え屋敷のパーティに入っていった。続いて彼女は屋敷から警備員や軍用犬に追われて出てきて、泳いで逃げようとする。メイスンは、犬に追いかけられた彼女を小舟に助け上げて一緒に逃げた。彼女が屋敷から盗んだのは、ジョージが遺産相続を狙ってある娘を殺したと思しき告発状。

ところがジョージは告発状ではなく、5万ドルの宝石を盗まれたと警察に通報してドロシーは逮捕されてしまう。駆けつけたメイスンは予審で、ジョージを問い詰める。ジョージとしては告発状のことなど言えるはずもなく、架空の宝石盗難をでっち上げたのだが、メイスンは保険契約と残った宝石の数から盗難はなかったことを看破する。

それで一応の決着をしたかと思った事件だが、今度はジョージが射殺されてドロシーに容疑がかかった。ジョージは重要なお客に会う時は凶暴な犬を応接のクローゼットに閉じ込めておくので、ジョージが撃たれた時には犬はクローゼットから出て主人を助けようと暴れたらしい。不思議なのは銃は死体のそばにあったのだが、銃弾が室内から見つからなかったこと。

殺人事件の公判では、次々に繰り出す検察側の証拠・証人調べの最中に、メイスンが何度か「犬はどこにいる?」と聞く。裁判官も答えを求めるのだが、さしてじゅうようとは思っていない検察側は本気で調べようとしない。あ、これがカギだなと思って行方不明の銃弾と絡めいろいろ仮説を立てたのだが、結果は外れだった。

まあそういう推理を楽しむのが、ミステリーの本質的な面白さ。まだあきらめずに読んで考えますよ。